"El himno extraoficial de

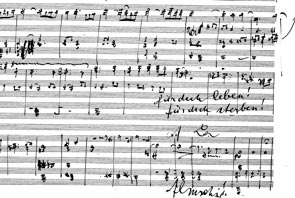

Sin embargo, antes de desdeñar el cuarto movimiento como una pieza «destruida por el uso social», permítasenos señalar ciertas peculiaridades de su estructura. A mitad del movimiento, tras escuchar la melodía principal (el tema de la «Alegría») en tres variaciones orquestales y vocales, algo inesperado ocurre en este primer clímax, algo que ha molestado a los críticos durante ciento ochenta años, ya desde la primera interpretación de la obra: en el compás 331, el tono cambia por entero y, en lugar de ofrecernos una solemne progresión hímnica, el tema de la «Alegría» se repite, pero al estilo de una marcia turca procedente de la música militar para viento y percusión que los ejércitos del siglo xviii habían tomado de los jenízaros; el tono es el de un carnavalesco desfile popular, el de un espectáculo burlón. Y, a partir de ese punto, todo se descabala, la dignidad sencilla y solemne de la primera parte ya no vuelve a aparecer y, en un claro movimiento de oposición a esta «turqueidad», en algo así como una retirada a una religiosidad interior, un a modo de coral (despreciado por ciertos críticos como un «fósil gregoriano») trata de representar la etérea imagen de millones de personas que se arrodillan, se abrazan, contemplan asombradas el cielo en la distancia y buscan al amoroso Dios paterno que ha de morar sobre el dosel de las estrellas («überm Sternzelt muss ein lieber Vater wohnen»); sin embargo, la música se queda, por así decirlo, varada cuando la palabra muss, pronunciada primero por los bajos, es repetida por los tenores y las contraltos y, finalmente, por las sopranos, como si este conjuro repetido fuera un desesperado intento de convencernos (y de convencerse) de lo que se sabe que no es cierto, con lo que la frase «ha de morar un amoroso padre» se convierte en una súplica desesperada y, por tanto, da fe de que tras el dosel de estrellas no hay nada, ningún padre amoroso que nos proteja o garantice nuestra fraternidad. A continuación, se intenta volver a un tono de celebración mediante una doble fuga cuya brillantez excesivamente artificial no puede sino parecer falsa, una síntesis desesperadamente mendaz, un intento desesperado de ocultar el vacío del Dios ausente que la sección previa ha puesto de relieve. Sin embargo, la cadenza final es lo más extraño de todo: suena menos a Beethoven que a una versión inflada del final de El rapto en el serrallo, en el que los elementos «turcos» se combinan con el disipado espectáculo rococó. (Y no olvidemos la principal lección de esta ópera de Mozart: la figura del déspota oriental aparece en ella como la de un auténtico Amo ilustrado.) Así, pues, el final es una extraña mezcla de orientalismo y regresión al clasicismo de finales del siglo xviii, una doble retirada del presente histórico, una admisión silenciosa del carácter puramente fantasmático de la alegría de la fraternidad universal. Si hay una música que, literalmente, «se deconstruye a sí misma», es ésta: el contraste entre la ordenadísima progresión lineal de la primera parte del movimiento y el carácter precipitado, heterogéneo e incoherente de la segunda no puede ser más acusado; no es de extrañar que, ya en 1826, dos años después del estreno, algunos críticos describieran el final como «un festival de odio a todo lo que se puede llamar alegría humana. La peligrosa horda surge con fuerza colosal, desgarra los corazones y nubla el destello de los dioses con su mofa alborotada y monstruosa».

Así, pues,

Entonces, ¿cuál es la solución? La única solución radical consiste en invertir toda la perspectiva y problematizar la propia primera parte del cuarto movimiento: en realidad, las cosas no se descabalan sólo en el compás 331, con la entrada de la marcia turca, sino que están echadas a perder desde el principio; debemos aceptar que en

pretenciosidad, por esa solemnidad suya que no deja de tener algo de ridículo; recordemos lo que vemos cuando la retransmiten por televisión: cantantes rechonchos impecablemente vestidos y pagados de sí, con las venas hinchadas por el descomunal esfuerzo, que se acompañan con ridículos gestos de las manos para proclamar tan alto como puedan su sublime mensaje… ¿No tendrán razón esos oyentes? ¿No estará la auténtica obscenidad en lo que precede a la marcia turca y no en lo que la sigue? ¿Por qué no cambiamos completamente de perspectiva y vemos en la marcia una vuelta a la normalidad cotidiana que interrumpe la exhibición de tan ridícula pedantería y, por tanto, nos devuelve a

pretenciosidad, por esa solemnidad suya que no deja de tener algo de ridículo; recordemos lo que vemos cuando la retransmiten por televisión: cantantes rechonchos impecablemente vestidos y pagados de sí, con las venas hinchadas por el descomunal esfuerzo, que se acompañan con ridículos gestos de las manos para proclamar tan alto como puedan su sublime mensaje… ¿No tendrán razón esos oyentes? ¿No estará la auténtica obscenidad en lo que precede a la marcia turca y no en lo que la sigue? ¿Por qué no cambiamos completamente de perspectiva y vemos en la marcia una vuelta a la normalidad cotidiana que interrumpe la exhibición de tan ridícula pedantería y, por tanto, nos devuelve a Slavoj Žižek, En defensa de causas perdidas, trad. (inèdita) de Francisco López, Akal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada